ダイハツ・EF-DETエンジンの車に乗っていると、エンジンまわりのオイル滲みに悩まされることが多々あります。

特に吸気系の配管・タービン・スロットルボディなどびっしり付着して、滲んでくるんですよね。

このオイル滲みの原因の1つとして「ブローバイガス」が挙げられます。

ブローバイガスについて

まずはじめに、ブローバイガスとはピストンとシリンダーの隙間から抜け出す未燃焼ガスのことです。

このブローバイガスはエンジンヘッドに溜まるため、外に逃がす必要があります。

しかし、大気中に解放してしまうと環境汚染の原因となるので、再び吸気ラインに戻して燃焼させる構造になっています。その際、吸気ラインでブローバイガスが冷やされ、中に含まれる霧状のオイル類が配管などに付着します。そして、配管のつなぎ目などから滲み出て来るのです。

もう一つのパターンとして、エンジンヘッドから吸気ラインに戻る配管が固着したオイルなどで閉塞していると、逃げ場を失ったブローバイガスがパッキンに負荷を与えます。そして、オイル滲みの発生に繋がります。

ブローバイガス対策

ブローバイガスを根絶やしにすることはできませんが、発生量を少なくしたり、オイル滲みを軽減させることは可能です。

そこで、以前ミラで実践していた対策を2点紹介します。

ただ、どんなに対策してもブローバイが大量に発生する場合は、シリンダーやピストンへの大きな損傷も考えられるため、エンジンオーバーホールの検討も視野に入れた方が良いです。

オイルキャッチタンクの設置

オイルキャッチタンクとは、ブローバイガス中のオイルを分離して蓄えておくタンクです。エンジンヘッドから吸気ラインに戻る配管の途中に取り付けます。

これを設置することでオイル漏れの予防と、トラブル時のオイル撒き散らしを防止することができます。

また、定期的にタンクに溜まったオイルの量の確認と廃棄を行いましょう。

エンジンオイルの粘度を上げる

ブローバイガスの発生量を少なくする策として、エンジンオイルの粘度を上げるといった方法があります。粘度を上げることによって気密性が上がり、ブローバイガスがピストンとシリンダーの隙間を抜けにくくなります。

以前こちらのエンジンオイル(Castrol GTX XF-08 5W-40)を使用していましたが、キャッチタンク内のオイル処理後間も無く結構な量のオイルが溜まっていました。

そこで、試しにこちらのエンジンオイル(Castrol EDGE RS 10W-50)を入れてみたところ、変更前と比べてキャッチタンクに溜まるオイル量が減りました。

あくまで一例ですが、エンジンオイルの粘度を上げるとブローバイガスの発生を抑える効果はあると考えられます。

キャッチタンク設置箇所の例

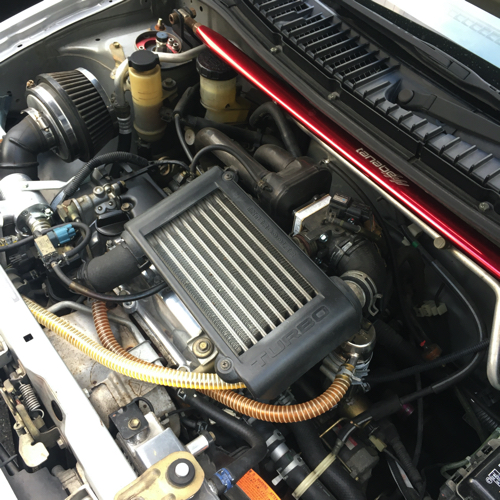

L700ミラ(EF-DETエンジン)のエンジンルームにオイルキャッチタンクを取り付ける際、理想の設置箇所を見つけるのに試行錯誤しました。

そこで、過去にやってみた3パターンの取り付け箇所を紹介します。

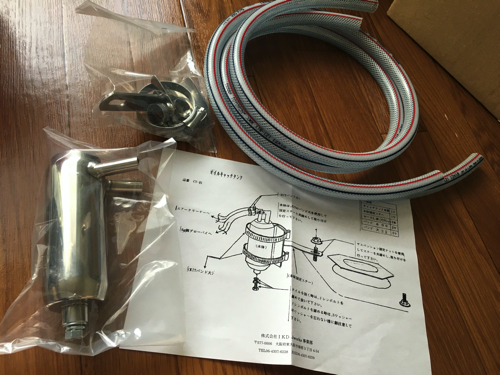

ちなみに、僕はJ-Works製のオイルキャッチタンクを愛用していました。コンパクトで、エンジンルームの狭い軽自動車などにオススメです。見た目もシンプルでヨシ!

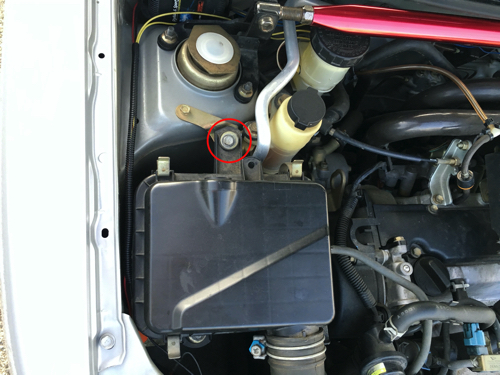

純正エアクリボックス固定用ステーを利用

まず、こちらの例は純正エアクリーナーBOXから社外のむき出しタイプに交換されている車両に限ります。

エアクリーナーBOX固定用のステーのネジ穴が1箇所空くので、それを利用します。タペットカバーから少し距離があるので、ホースが長くなるのが難点です。

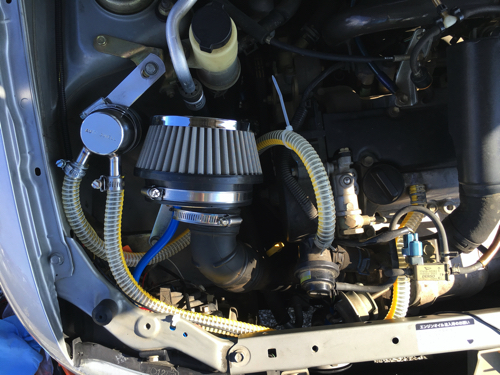

ホーン取り付け箇所を利用

本来純正ホーンが固定されている所のネジ穴を活用し、L字ステーを使用して取り付けています。

タペットカバーからタンクまでの距離が近いため、ホースの長さを短くでき、エンジンルームの見栄えが良いです。

ただし、純正ホーンを別の場所に移動させる必要があります。あとバンパーに少し干渉してました。

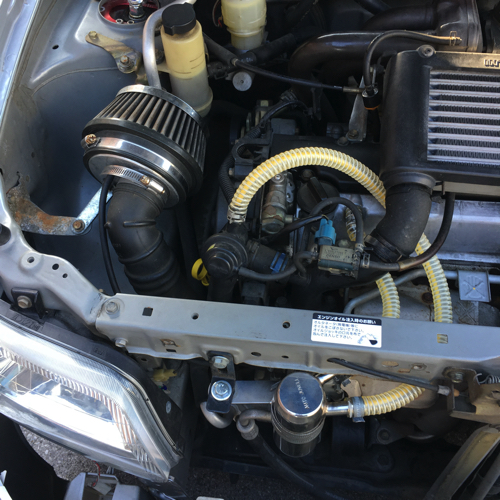

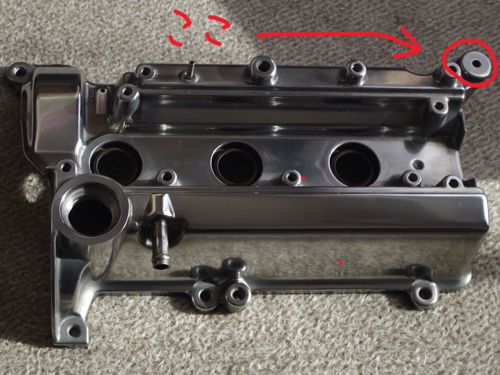

タペットカバーのネジ穴を利用

タペットカバーにM6のねじ穴があります。この穴はNAエンジン(EF-VE)のエアクリーナーBOX固定用として設けられており、ターボエンジン(EF-DET)では使用されていません。

そこで、このねじ穴を利用しオイルキャッチタンクを固定しました。

取り付けから3ヶ月ほど普段乗りをしながら様子を見てみましたが、タペットカバーの破損などの問題はありませんでした。

こちらの例もホースが長くなるのが難点。

さいごに

以上、ブローバイガスとその対策についてでした。

EF-DETエンジンのブローバイガスに悩まされている方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

おわり

コメント